「禮道」は、創始者レノンリーの造語です。

人格・人望・人徳という言葉があります。

3つの言葉を磨き続け、成長し続けるという意味、

成長に終わりはないという意味で、「禮道」としています。

人格とは、社会生活・人間関係・行動に表れるその人らしさ。

人望とは、その人に対し世間の人が尊敬や信頼の氣持ちを寄せること。

人徳とは、人が修養によって身につけた優れた品性のこと。

貢献と成長により磨かれていきますが、インターネットの情報を入手すれば磨かれるものではなく、人と人とのコミュニケーションの中で育まれていきます。

貢献と成長により磨かれていくことを次のように表現しています。

きちんと最後まで、丁寧に誠実に、やり遂げる。

創始者であるレノンリー(李隆吉)が体系化した「武学」を使って、貢献と成長を体感していくのが「禮道」です。

創始者レノンリーからのメッセージです。

柔道や華道・茶道などでは、技芸を通じて人格を高める道を広めています。

どの流派でも「礼が大切」と伝えていますが、礼とは何かや正しい礼のやり方は伝えられていません。

礼について理解することができるように「禮道」を創設しました。

武道や芸道の根本にある礼をつかみ「健全な精神は健全な肉体に宿る」ことを探求し続けていただければと思います。

全ての人に取り組んで欲しいのが「禮道」です。

日常での生活で、身体の内に入ってくるノイズをクリーンにすることが必要でない人はいないと思います。

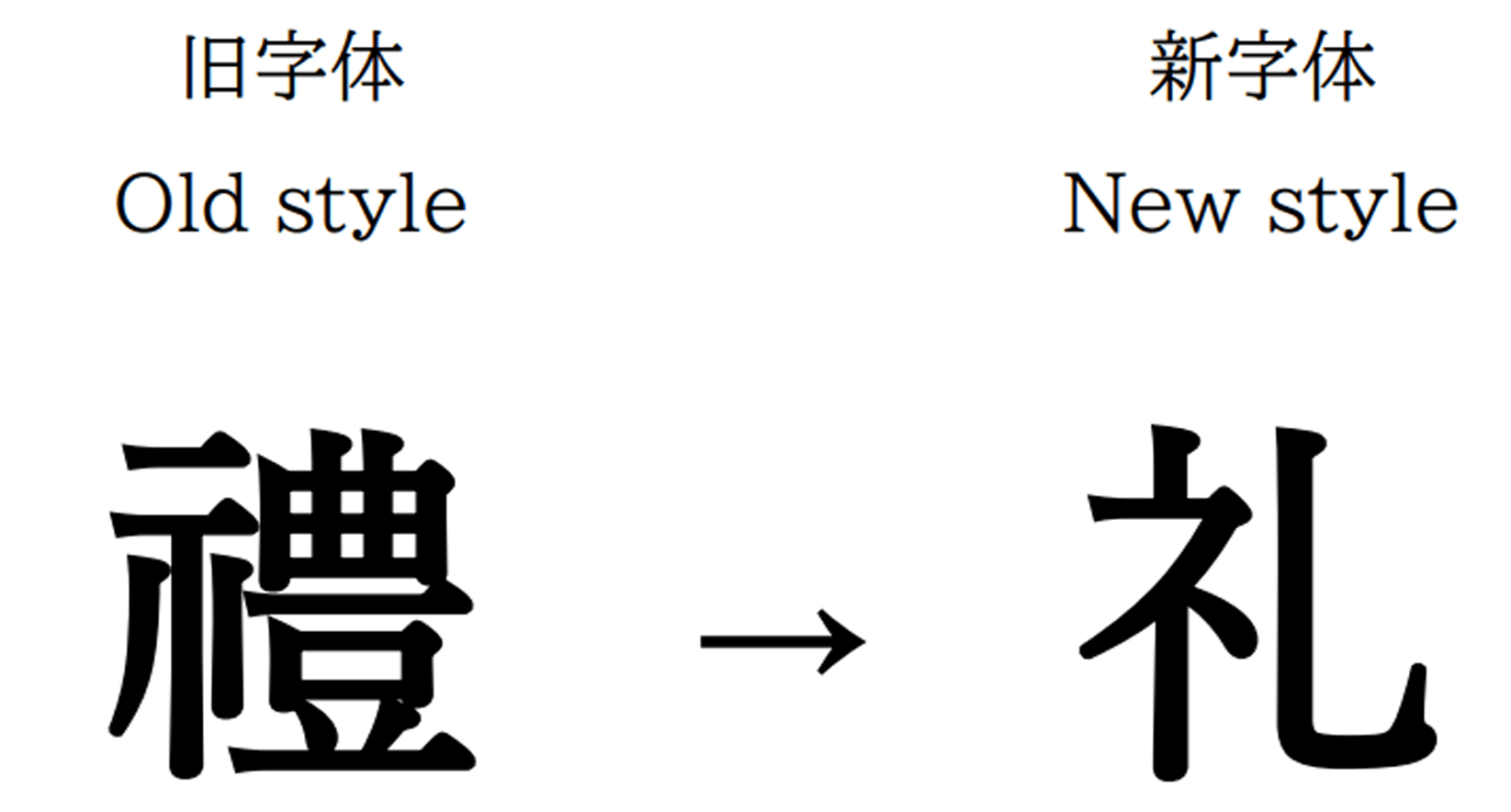

現在使用している漢字の「礼」。

「礼」の旧字体が「禮」です。

『禮』の漢字の左側の「示」は「超越した存在への崇拝」、右側の「豊」はあふれる器を示します。

このことから「超越した存在への奉納のための儀式や礼儀」を意味する漢字として成り立ちました。

また、「豊かさ」を「示す」とも読めますので、「元々誰もが内側に持つ魅力を最大限に発揮する」という意味もあると考えています。

元々誰もが内側に持つ魅力を最大限に発揮するための終わりなき道が「禮道」でもあります。

「禮にはじまり、禮におわる」ですが、続きがあります。

禮にはじまり、禮におわる、

太志と感謝に優る戦略なし、

情熱の継続に勝る才能なし、

禮で和する志を全世界に成就します。

「志」とは、人生の目的であり、使命や存在意義とも言えます。

一生をかけて追求していくテーマでもあり、次世代に引き継がないと実現しないかもしれない崇高な想いでもあります。

また、あなたひとりでは実現できない可能性が高く、周囲の協力が必要になります。

あなた自身の自立と自律、周囲との調和、そして人生の目的である「志」に向かって行動し続けること。

あなた自身が世界の問題を解決するために行動するリーダーになるために、「禮にはじまり、禮におわる」は大切な指針となります。

禮にはじまり、禮におわるに関する動画をご覧いただけます。

武道などの稽古において、始まりと終わりに尊敬や感謝の念を伝える「禮」が大切です。

もっと大きな流れで言えば、人生の始まりと終わりも同じだと思います。

尊敬や感謝の念を忘れずにいることを伝えている言葉なのだと思います。

では「禮」とは何でしょうか?

儒教で説く5つの徳目があり「仁義礼智信」です。

仁(Jin):人を思いやること(慈悲)

義(Gi):利欲にとらわれず、なすべきことをすること

礼(Rei):「仁」を具体的な行動として表したもの

智(Chi):道理をよく知り得ていること

信(Shin):誠実であること

孔子は、「仁」をもって最高の道徳であると伝えています。

「仁」については、愛すること(慈悲)とともに「克己復礼」とも伝えています。

「克己復礼」とは、「己に克ちて、礼を復むを仁と為す」(私心を克服して礼を重んじることが仁である。)と伝えており、まずは「自立と自律」がスタートです。

自立と自律が習慣化できると、周囲との調和が起こりやすくなり、その結果「志」の実現に向かうこととなります。

このような意味が「禮」には込められていると思います。

また、「禮」を形にしたもののひとつが「志禮法」であり、どこまでできているかが視覚化できやすいので、検定を通じて「己を知る」ことを行っています。

禮とは何かに関する動画をご覧いただけます。

儒教で説く5つの徳目(五常の徳)があり「仁義礼智信」です。

「仁」とは、大愛・慈悲のことです。

孔子は「仁は礼をもって体現される」「克己復礼」と伝えています。

大愛・慈悲を実現するものは「禮」ということです。

人格・人徳・人望を磨くものが「禮」の実践だと思います。

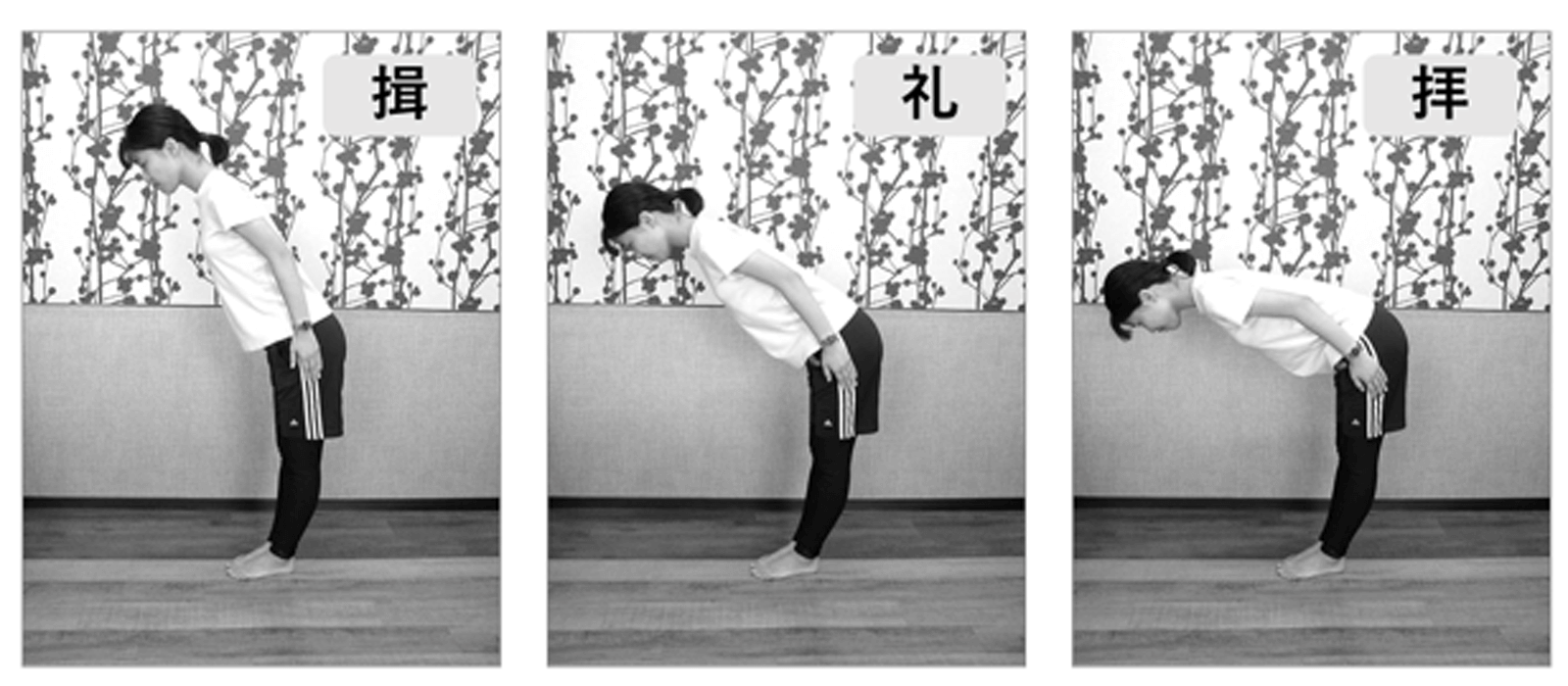

形としての禮は「お辞儀」の種類です。

お辞儀には大きく3種類あり、私たちは自然に使い分けをしています。

| お辞儀の種類 | 角度 | 意味 | |

|---|---|---|---|

| 揖(Yu) | 約15度 | 会釈 | 朝夕のあいさつなどに使います。 |

| 禮(Rei) | 約30~45度 | 敬礼 | お客様や目上の人に対して敬意を表す時に使います。 |

| 拝(Hai) | 約90度 | 最敬礼 | 最も深いお辞儀で、お詫びをする時、深い感謝を表す時に使います。 |

お辞儀の歴史を調べてみると、長い年月をかけて形作られていることがわかります。

先人たちの想いを私たちが受け取り、次世代へ引き継ぐことが大切です。

「志禮法」は、「禮」の大切さを体感できるように「型」として創ったものです。

大きく9つの動作と手印、そして祝詞(真言)を加えたものとなっています。

ひとつひとつの動作、手印、祝詞(真言)には意味が込められており、

形には表れない「奥にあるもの」をつかむことが大切です。

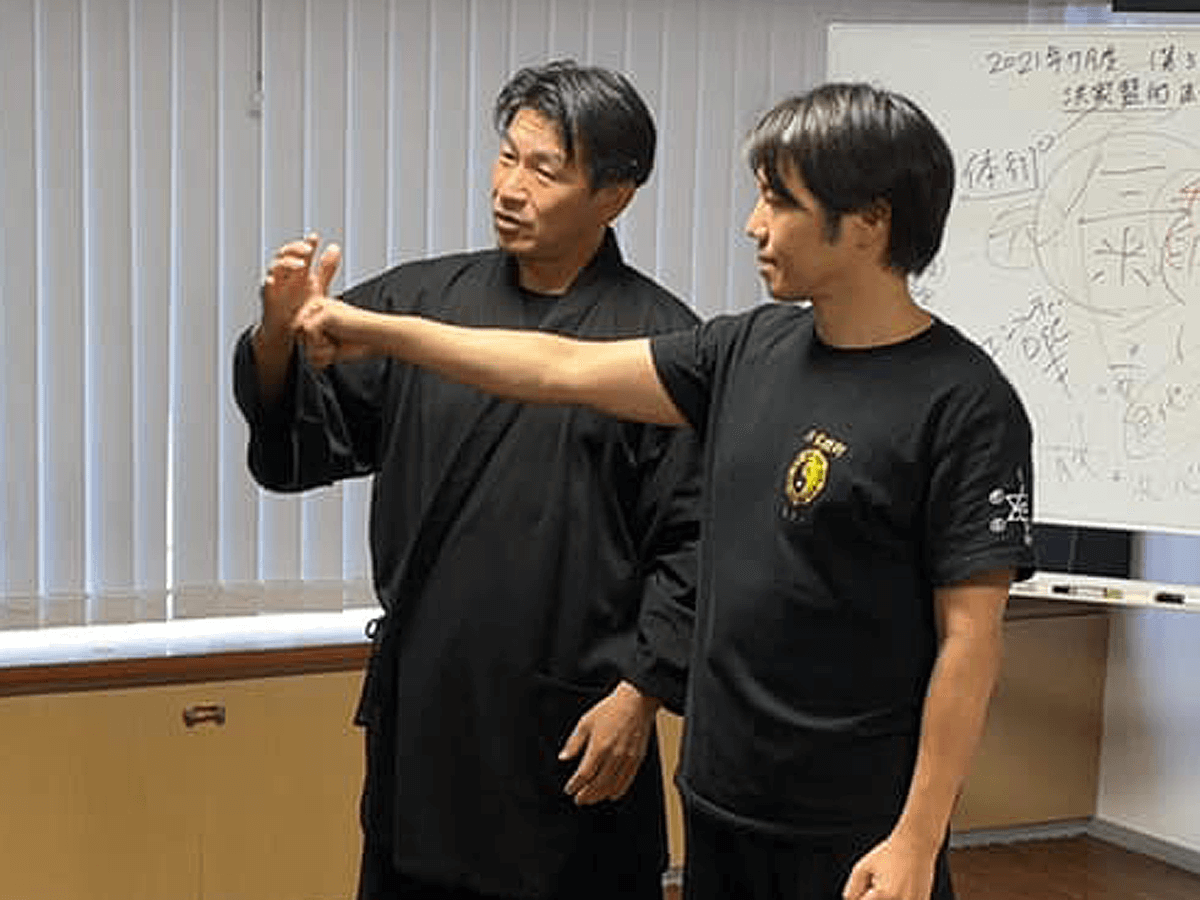

「志禮法」を体得するには、「公認稽古会」で指導者から正しい禮や、禮法を行うための基礎稽古を行うことが必要です。

志禮法とは何かを簡潔にお伝えします。

禮を行うのは、志成就のためです。

何を成し遂げたら死ねるのかが志と言え、志を成就することはひとりではできないことです。

人と協調・調和するために禮が必要となります。

志成就のための禮法なので、志禮法です。

「志禮法」を体得するためには、表面上の「型」だけを覚えても意味がありません。

また、文言のみで意味を知っても、活用することはできません。

型にとらわれるのではなく、奥にあるものをつかむ。

リアルの場でしか伝えられないことがありますので、

公認稽古会で、武学の基礎から体感することが必要です。

体感を進めていくと理解できるようになりますが、

禮の形もひとりひとり微妙に違いますので、真似をすることは体得につながりません。

「志禮法」を体得するためには、基礎部分の習得が必要です。

基礎部分といっても、多岐に渡りますので、稽古を継続することが必要です。

このページでは、基礎の概要についてお伝えします。

日常で活用するために大切なことは習慣化形成です。

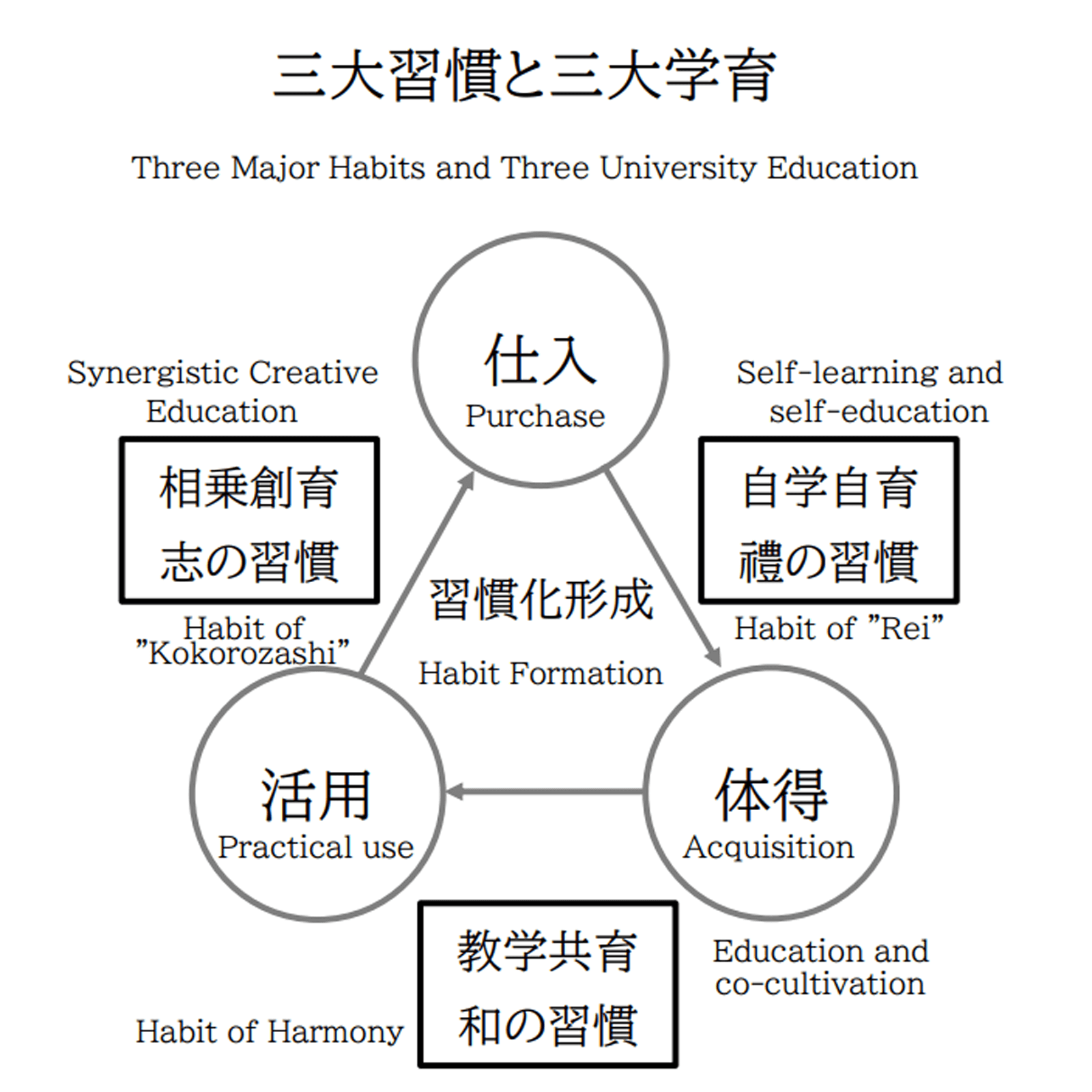

習慣化形成を行うために必要な要素を「三大習慣と三大学育」と呼んでいます。

あなたが「武学」や「志禮法」を身に付け、日常で活用するために大切なことがあります。

三大学育三大習慣

・反復して身に付ける(体得する)

・日常に応用してみる(活用する)

このページを視聴しているだけでは、知識に触れただけにすぎません。

「習慣化」することが大切です。

「体得」「活用」することがなければ、「仕入」は必要ありません。

| 仕入 | 全体の1% | 実際に取り組むためのコンセプト(概念)が伝えられます。 |

|---|---|---|

| 体得 | 全体の99% | 身に付くまで反復して行います。 |

| 活用 | 人生や仕事に応用します。 |

| 仕入→体得 (自学自育) | 禮の習慣 | 身に付けるための反復を行います。 |

|---|---|---|

| 体得→活用 (教学共育) | 和の習慣 | アウトプットすることにより、自身の理解度を認識します。 |

| 活用→仕入 (相乗創育) | 志の習慣 | 仕入時のレベルを超え、新しい何かを創造します。 |

三大習慣と三大学育に関するレノンリーからのメッセージを4分49秒でご覧いただけます。

禮で和する志を成就するためのステップが、三大習慣であり三大学育です。

禮・和・志のそれぞれの道をひとつにすることが、あなた自身の道となっていきます。

「基礎」がなければ「応用」は成り立ちません。

家の建築に例えてみましょう。

基礎(土台)がなければ、柱は立ちませんし、屋根ものりません。

基礎(土台)がしっかりしていればしているほど、

大きな・高い家を建築することができます。

「志禮法」を体得するための基礎部分といっても、

多岐に渡りますので、稽古を継続することが必要です。

また、正しい稽古法を伝えてもらう必要があります。

「志禮法」を体得するための基礎部分の概要は次のとおりです。

「志禮法」を体得するには、「公認稽古会」で指導者から正しい禮や、禮法を行うための基礎稽古を行うことが必要です。

「志禮法」は、神社だけではなく、

参拝の際に使うことができるように創っています。

9 つの動作で構成されておりシンプルですので、

型を覚えるのは簡単です。

9つの動作と手印、そして祝詞(真言)を加えたものとなっています。

ひとつひとつの動作、手印、祝詞(真言)には意味が込められており、

形には表れない「奥にあるもの」をつかむことが大切です。

また、「志禮法」を体得するための基礎部分の稽古を積み重ねることで、

何のために行っているのかを理解することができるようになっていきます。

「志禮法」には、9つの動作があります。

志禮法は、参拝の際に使うことができるシンプルな 9 つの動作で構成されています。

9つの動作それぞれに名称があり、名称に沿った意味があります。

また、お辞儀の3種類である「揖(YUU)」「禮(REI)」「拝(HAI)」も入っています。

手印、祝詞(真言)を加えて完成形となりますので、「お辞儀のチカラ」「手印のチカラ」「言葉のチカラ」の3つのチカラ

を理解する必要があります。

非言語と言語を使い、志を実現に向かわせるための宣言を行うことを意図して創っています。

「志禮法」を体得するには、「公認稽古会」で指導者から正しい禮や、

禮法を行うための基礎稽古を行うことが必要です。

また、一度体感したら習得(体得)できるものではなく、

・反復して身に付ける(体得する)

・日常に応用してみる(活用する)

ことが必要であり、継続して取り組む必要があります。

各地の稽古会では、参加者レベルに応じた指導を行っています。

あなた自身が今どのレベルなのかを、検定受検により明確化することができます。